cybragon@naver.com

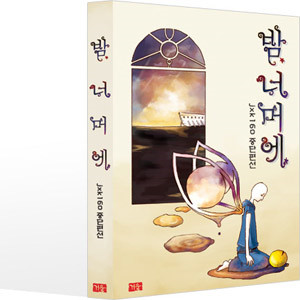

[밤 너머에]는 jxk160의 중단편집이다. 처음 차례를 보고 중편에 가까운 긴 글들이 앞쪽에, 그리고 단편들은 뒤쪽에 몰려 있는 편집 방식을 보고 의아해 했는데, 읽고 나서 그 이유를 알 수 있었다. 이 편집 순서는, 길이나 주제에 의한 분류라기보다, 오히려 가독성 위주의 배치였던 것이다.

jxk160의 글이 읽기 어렵다는 평이 많았기에, 나름 각오를 하고 책을 펼쳤지만, 첫 글이자 표제작인 {밤 너머에}는 물론이고 그 다음의 {별} 역시 큰 어려움 없이 넘어갔다. 문장 하나하나가 마른 과자같이 버석버석하고 껄끄럽긴 했지만, 적어도 씹어먹기 나쁠 정도는 아니었고 담담하게 감도는 풍미도 괜찮은 편이었다. 그러나 {왕의 행방}부터 서서히 삼키기 어려운 덩어리가 되어 가고, 그 경향은 마지막 글인 {에덴의 나무}에 이르기까지 줄어들지 않았다.

jxk160은 왜 이리 읽기 어려울까. 난해한 철학을 가진 것도 아니고, 문장 구조가 복잡한 것도 아니며, 내용이나 표현이 재미 없는 것도 아닌데―――비록 버석버석하지만, 분명한 향취가 있는 작품들이다.

일독을 끝내고, 감상을 쓰기 위해 한참 머릿속에서 굴려 본 후에야, 나는 겨우 이유를 깨달은 것 같은 기분이 들었다. jxk160의 글은, 기본적으로 독자를 고려하지 않는 글이다. 그(혹은 그녀. 어느 쪽인지 모르겠지만, 유달리 무성에 가까운 그의 글을 대하면서 굳이 성별을 따질 필요는 없으니, 글자 수가 적은 ‘그’로 통칭하기로 하자)의 글은 자기 자랑도 아닌, 자기 전달도 아닌, 자기 표현도 아닌, 그저 자신을 ‘분출’시키는 글에 가깝다.

그는 많은 것을 꿈꾸고, 많은 것을 상상한다. 그리고 그것을 표출하고 싶어한다. 그러나 아쉽게도 그 표출을 상대에게 표현하는 방법은 잘 알지 못하고, 내재된 열망을 일방적으로 분출만 할 뿐이다. 마치 끊임 없이 용암을 토해 내는 활화산처럼, 그러나 뜨겁지도 끈적하지도 않은 바삭바삭한 화산재를 뿜어내고 있다.

모든 예술은 의사 소통에서 시작된다. 창작자 자신의 내면에 들끓는 영감과 의식은, 그것이 어떻게 표출되더라도, 타자에게 전달되어 공유되기 전까지는 예술이 아니다. 듣는 이가 있기에 음악이 있고, 보는 이가 있기에 미술이 되며, 읽는 이가 있기에 문학이 된다. 창작자와 향유자 사이의 이런 의사 소통은, 비록 일방적이기는 하지만, 서로 공유되는 기반 감정과 지식을 가지 그 위에 얹어진 의식의 전달에 의해 이루어진다. 예컨대, ‘불타는 듯한 빨간 색’은 시각을 가져본 적이 없는 사람에게는 아예 전달될 수 없다.

환상문학에서 이 점은 특히 중요한데, 언급하지 않으면 모두 현실과 동일한 것으로 간주할 수 있는 일반 소설과 달리, 장르 자체가 ‘비일상’을 전제로 하는 것이기 때문에, 독자들은 작가가 언급하지 않은 것이 어디쯤에 위치해 있는지를 이미 언급된 내용에 비추어서 유추할 수 밖에 없다. 그리고 이렇게 유추할 기준이 제대로 제시되지 않는 경우, 독자들은 0과 무한대 사이의 바다에서 흔들리며 뱃멀미를 느끼게 된다.

jxk160은 독자를 전혀 배려하지 않는 작가다. 재능이 넘치는 아마추어 작가들이 흔히 범하는 실수인 ‘따라올 테면 따라와 봐’ 라며 자기 과시를 하는 것도 아니고, 아예 독자를 염두에 두지조차 않는다. 그는 자기 자신을 표출하는 것에만 관심을 둘 뿐, 그것이 어떻게 보일 지는 신경 쓰지 않는다. 한 없이 내면을 향해 파고들며 파헤친 흙을 구멍 바깥으로 뿌려대는 작가, 그게 jxk160이다. 독자들은 그저 구멍 바깥에 쌓여 있는 흙더미를 뒤적이며 구멍이 대체 어떻게 생겼고 어떻게 파고 있기에 이런 흙더미가 생기나 궁금해할 뿐이다. 이 과정에서 의사 소통은 없다. 그저 마치 사건 현장에 남은 증거물처럼, 작가의 의식을 유추할 수 있는 잔재들을 바라볼 뿐.

자신을 이해시키려 애쓰지 않는 사람을 이해하기란 어려운 것이다. jxk160은 그래서 어렵다. 그는 독자로부터 동떨어져 있으며, 다가가려고 생각하지도 않는다. 일반적으로 독자는 작가가 차려 놓은 식탁에 앉아서 맛을 음미하며 작가의 솜씨를 칭찬하지만, jxk160의 경우에는 마치 신나게 칼질하는 작가의 모습을 바라보며 그 음식이 얼마나 맛있을지 추측만 할 수 있을 뿐이다. 그가 만든 음식은 그 자신이 먹을 뿐, 독자에게는 차려주지 않는다.

그는 기본적으로 외톨이다. 그래서 그의 작품에 나오는 모든 등장인물도 외톨이다. 명목상으로는 친구도 있고 동료도 있지만, 그것 모두가 홀로 있는 외톨이의 거울에 비친 단편에 지나지 않는다. 왜냐면 그 모든 등장인물들은, 제3자가 보기에 이해할 수 없는, 서로 다른 개체라면 불가능한 방식으로 서로를 이해하고 공감하고 있으니까. 대화는 말이 되지 않고, 대화 상대는 의식의 ‘저편’에 있는 또 다른 ‘나’일 뿐이다. 모든 지식을 공유하며, 같은 논리를 반대 편에서 피력하는, 머릿속에서만 이루어지는 대화. 밖으로는 전달되지 않는 의식. 그의 작품에 등장하는 인물들은, 서로 타인이 아니다.

그가 소설이 아니라 시를 썼으면 어땠을까 하는 생각이 들었다. 특히 {스케치: 비}는 산문시라고 해도 틀리지 않을 내용과 정서를 갖고 있다. 시는 예술 중에서도 가장 축약된 의사 전달을 추구하는 분야다. 가장 짧고 명확한 표현으로, 가장 깊고 반짝이는 감성을 공유하는 것이 시의 특성이다. 그가 시를 추구했다면, 그의 내면에 가득 찬 의식을 타인과 공유하는 법을 익히지 않았을까. 독자들을 의식과 무의식, 일상과 비 일상의 사이에서 표류하게 내버려두지 않고, 자기 자신의 환상을 강렬하게 전달해줄 수 있지 않았을까.

jxk160은 훌륭한 작가가 갖추어야 할 몇 가지 소양을 지녔다. 반짝거릴 만큼 아름다운 문장과 깊이 있는 감성은 그를 결코 무시할 수 없게 만든다. 하지만 그가 남을 돌아보지 않는 이상, 자기 자신만을 추구하며 타인의 이해를 구하지 않는 이상, 그는 작가가 아니다. 번역가가 원문을 아무리 깊이 이해해도, 대상 언어를 충분히 이해하지 못하고 서투른 단어의 나열에 그친다면 제대로 된 작품이라고 할 수 없다. 그는 자기 머릿속의 세계를 서툰 한국어로 번역해서 보여주고 있을 뿐, 한국어로 창작하는 것이 아니다. 훌륭한 문장 표현으로 감탄을 자아내기도 하지만, 한국어에 서투른 외국인의 표현이 신선하듯, 그의 글도 신선해 보일 뿐이다. 그가 자기 세계를 번역해 내는 것을 그만두고, 처음부터 한국어로 작품 활동을 하기 시작했을 때야말로, 그는 진정한 작가로서 독자의 사랑을 받을 수 있을 것이다.

하지만 스스로가 재미없어서 잘 안 해요. 전 이야기가 좋아요.

....그래 제가 만들어서 제가 다 먹어요 흑흑 ㅠㅜㅜㅜㅜ

매우 재미있게 읽었습니다. 감사합니다. ^_^

종종 jxk160님에게 평을 받을 때마다, 예기치 못한 부분을 습격받는다는 느낌인데...

생각지도 못한 부분을 찔려서, 아, 그 부분도 생각해야 하는 거구나, 라는 깨달음과 각성을 준달까요.